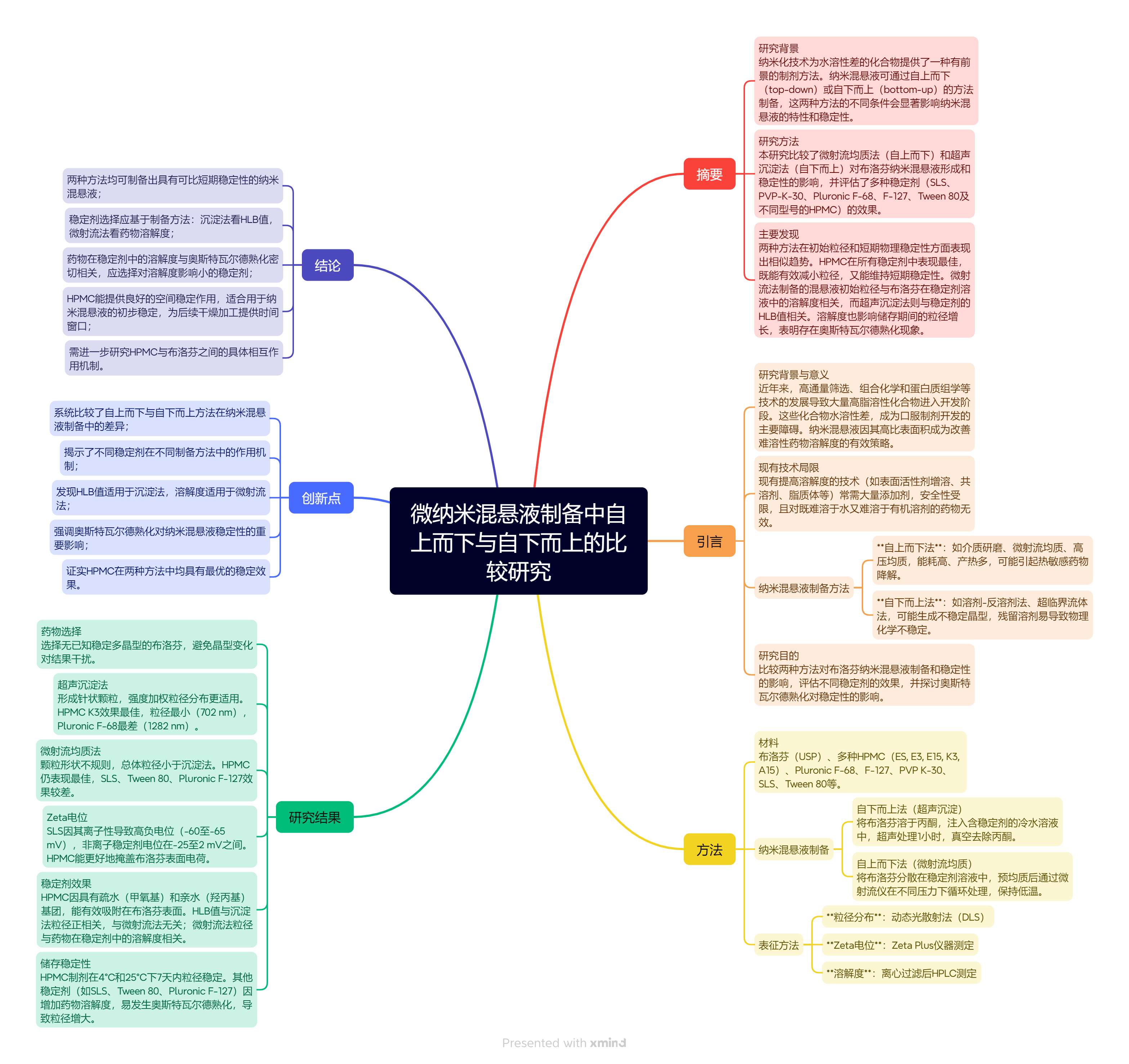

微纳米混悬液制备中自上而下与自下而上方法的比较研究

微纳米混悬液制备中自上而下与自下而上方法的比较研究

一、介绍

本文隶属于微射流均质机应用专题,全文共6500 字,阅读大约需要 20 分钟。

摘要

本文系统比较了自上而下(微射流均质法)和自下而上(超声沉淀法)两种技术制备布洛芬微纳米混悬体的工艺特性与稳定性,并评估了多种稳定剂(包括SLS、PVP、Pluronic系列、Tween 80及不同型号HPMC)的性能差异。研究表明,两种方法在初始粒径和短期稳定性方面表现相似,其中HPMC类稳定剂在减小粒径和维持稳定性方面效果最优;微射流法的粒径与药物在稳定剂中的溶解度密切相关,而沉淀法则更依赖于稳定剂的HLB值。溶解度被证实是影响储存过程中奥斯特瓦尔德熟化现象及颗粒长大的关键因素。该研究为不同工艺路径下稳定剂的合理选择提供了理论依据。

关键词

微射流均质;沉淀;纳米混悬液;稳定剂;溶解度;亲水亲油平衡

二、整体框架

三、引言

近年来,高通量筛选和组合化学等技术的快速发展催生了大量高脂溶性、低水溶性的候选药物,其口服生物利用度低成为制剂开发的主要瓶颈。纳米混悬液通过增大药物比表面积显著提高溶解速率,为改善难溶性药物的递送效率提供了有效策略。本研究以布洛芬为模型药物,系统比较了自上而下(微射流均质法)与自下而上(超声沉淀法)两种纳米混悬液制备方法的优劣,重点考察了不同稳定剂对颗粒特性、稳定性及奥斯特瓦尔德熟化现象的影响,以期为纳米制剂工艺优化与稳定剂理性设计提供理论依据和实践指导。

四、基本流程

| 特性 | 自下而上法 (Bottom-Up) | 自上而下法 (Top-Down) |

|---|---|---|

| 方法名称 | 超声沉淀法 | 微射流均质法 |

| 基本原理 | 将药物从分子状态沉淀成纳米颗粒 | 将宏观大颗粒破碎研磨成纳米颗粒 |

| 关键步骤 |

1. 药物溶解于有机溶剂(丙酮)中 2. 有机相注入含稳定剂的冰水水相中 3. 全程应用探头超声处理 4. 真空去除残余有机溶剂 |

1. 原料药分散在含稳定剂水相中形成粗混悬液 2. 高速预均质破碎大团块 3. 微射流仪高压力循环处理 4. 逐步升压防堵塞,循环水浴控温 |

| 核心要素 | 溶剂/反溶剂、超声(促进混合与纳米化)、稳定剂(抑制晶体生长) | 高机械能(高压、高速碰撞)、稳定剂(抑制重新聚集)、控温(避免过热) |

| 产物形成方式 | 药物从无到有构建纳米颗粒 | 药物大颗粒被分解为纳米颗粒 |

五、数据表征

| 表征指标 | 检测方法 | 关键细节与目的 |

|---|---|---|

| 1. 粒径分布 | 动态光散射 (DLS) |

• 样品预处理:使用经布洛芬饱和的30%甘油溶液稀释,防止溶解改变粒径 • 粘度校正:测量稀释样品实际粘度,输入仪器确保计算准确 • 目的:获得颗粒群体的平均粒径及分布宽度(X50, X99),评价纳米化效果 |

| 2. Zeta 电位 | Zeta Plus 分析仪 |

• 样品预处理:与粒径测量相同的稀释方法,保证一致性 • 目的:测量颗粒表面有效电荷,评估混悬液静电稳定性。高绝对值(>|30mV|)表明体系更稳定 |

| 3. 溶解度和载药量 | HPLC 分析 |

• 样品预处理:高速离心分离未溶药物,0.1μm滤膜过滤上清液 • 分析方法:采用USP NF 2006标准HPLC定量 • 目的: - 溶解度:测定不同稳定剂溶液中药物表观溶解度,分析与奥斯特瓦尔德熟化的关联 - 载药量:通过初始投药量和溶解度数据,间接评估体系固含量 |

六、结果与讨论

超声沉淀法(自下而上法)

采用超声沉淀法制备的布洛芬混悬液主要形成针状颗粒,因此需采用强度加权粒径分布进行表征。结果表明,除少数HPMC样品外,大部分稳定剂制备的颗粒平均粒径大于1μm(严格来说已超出纳米范围)。

其中HPMC K3表现最佳,获得最小平均粒径702±106 nm,而泊洛沙姆F-68 效果最差,平均粒径达1282±51 nm。

分布分析显示,只有HPMC类稳定剂能将显著比例(25%)的颗粒稳定在500 nm以下,所有稳定剂的X50值均小于1μm,X99值小于5μm,说明该方法虽能制备微米级混悬液,但达到真正的纳米级别仍具挑战性,其中HPMC类稳定剂展现出最优的纳米化效果和稳定能力。

微射流均质法(自上而下法)

采用微射流均质法制备的布洛芬混悬液形成不规则颗粒,其整体纳米化效果优于超声沉淀法,平均粒径更小。羟丙甲纤维素(HPMC)类稳定剂表现最佳,成功将粒径降至1μm以下,且所有HPMC制剂的X25值均小于500nm。值得注意的是,十二烷基硫酸钠(SLS)、吐温80(Tween 80) 和泊洛沙姆F-127(Pluronic F-127) 制备的悬浮液出现粒径异常增大现象,这与药物在这些稳定剂溶液中的高溶解度密切相关,暗示可能发生奥斯特瓦尔德熟化。结果表明,微射流法虽能有效实现纳米化,但稳定剂的选择仍需考虑其对药物溶解度的影响,以避免颗粒生长,而HPMC在两种方法中均展现出最优且稳定的性能。

Zeta电位

两种方法制备的布洛芬混悬液具有相似的Zeta电位特征,表明颗粒表面电荷特性主要受稳定剂类型而非制备工艺影响。十二烷基硫酸钠(SLS)作为离子型稳定剂使颗粒表面带强负电荷(-60.70至-65.00mV),主要通过静电稳定机制发挥作用;而聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、泊洛沙姆、吐温80和羟丙甲纤维素(HPMC)等非离子型稳定剂则通过空间稳定机制发挥作用,Zeta电位范围较窄(-25mV至+2mV)。值得注意的是,HPMC类稳定剂能最有效地掩蔽布洛芬颗粒本身的负电荷(Zeta电位最接近零),证明其形成了最完整紧密的吸附层,这与其在稳定性研究中表现出的最佳性能直接相关。

稳定剂效果

羟丙甲纤维素(HPMC)在两类制备方法中均表现出最优的稳定效果,其分子中的甲氧基疏水基团通过与布洛芬颗粒表面的疏水相互作用实现强力吸附,而亲水链段则延伸至水相提供空间稳定作用。研究发现稳定剂选择准则因制备方法而异:超声沉淀法中稳定剂效果与其亲水亲油平衡值(HLB)呈正相关(低HLB值更有利),而微射流均质法中稳定剂效果与药物在其中的溶解度密切相关(溶解度越低效果越好)。表面能、接触角等参数与稳定效果无明确相关性,但Zeta电位结果表明HPMC能形成最完整的表面覆盖层,这与其卓越的稳定性能直接相关。该研究为不同制备方法下稳定剂的理性选择提供了重要依据。

为了确定稳定剂特性对布洛芬微米/纳米混悬液形成的影响,考虑了各种稳定剂性质,如它们对界面张力、接触角、布洛芬溶解度、表面能和亲水亲油平衡值(HLB)的影响。试图将药物的表面能与各种稳定剂的表面能关联起来,以帮助纳米混悬液稳定剂的选择。然而,未观察到表面能与形成纳米混悬液的能力之间存在相关性。因此,在这些性质中,仅进一步考虑了各种稳定剂的HLB值及其对布洛芬溶解度的影响,以与获得的粒径数据进行比较。

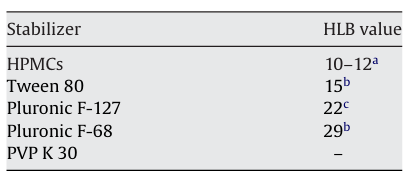

表列出了研究中使用的各种非离子稳定剂的HLB值。无法比较SLS,因为HLB系统不决定离子表面活性剂的功能。HLB是稳定剂分子亲水性和亲脂性的量度。HLB值越低,稳定剂亲脂性越强,反之亦然。亲脂性(疏水性)分子应表现出与疏水性布洛芬颗粒相互作用的更高概率,从而实现更小的粒径。在使用自下而上方法制备的混悬液情况下,获得了粒径与非离子稳定剂HLB之间的正相关(图4a)。然而,对于使用微射流均质法制备的混悬液,未获得这种相关性(图4b)

表列出了研究中使用的各种非离子稳定剂的HLB值。无法比较SLS,因为HLB系统不决定离子表面活性剂的功能。HLB是稳定剂分子亲水性和亲脂性的量度。HLB值越低,稳定剂亲脂性越强,反之亦然。亲脂性(疏水性)分子应表现出与疏水性布洛芬颗粒相互作用的更高概率,从而实现更小的粒径。在使用自下而上方法制备的混悬液情况下,获得了粒径与非离子稳定剂HLB之间的正相关(图4a)。然而,对于使用微射流均质法制备的混悬液,未获得这种相关性(图4b)

不同加工条件下稳定剂行为的差异可以通过沉淀技术的某些方面与乳液形成(HLB系统主要是为此开发的)性质相似来解释,因为颗粒是通过相不相容性从溶液中形成的。然而,HLB值不太可能在通过微射流均质法制备的纳米混悬液中起主导作用。通过微射流均质法获得的粒径似乎与布洛芬在各种稳定剂溶液中的溶解度(25°C)相关(图5和6)。对布洛芬固有水溶性(0.049 mg/ml)影响最小的稳定剂(PVP K-30、Pluronic F-68和HPMCs)导致较低的平均粒径,与显著增加布洛芬溶解度的稳定剂(SLS、Tween 80和Pluronic F-127)相比。

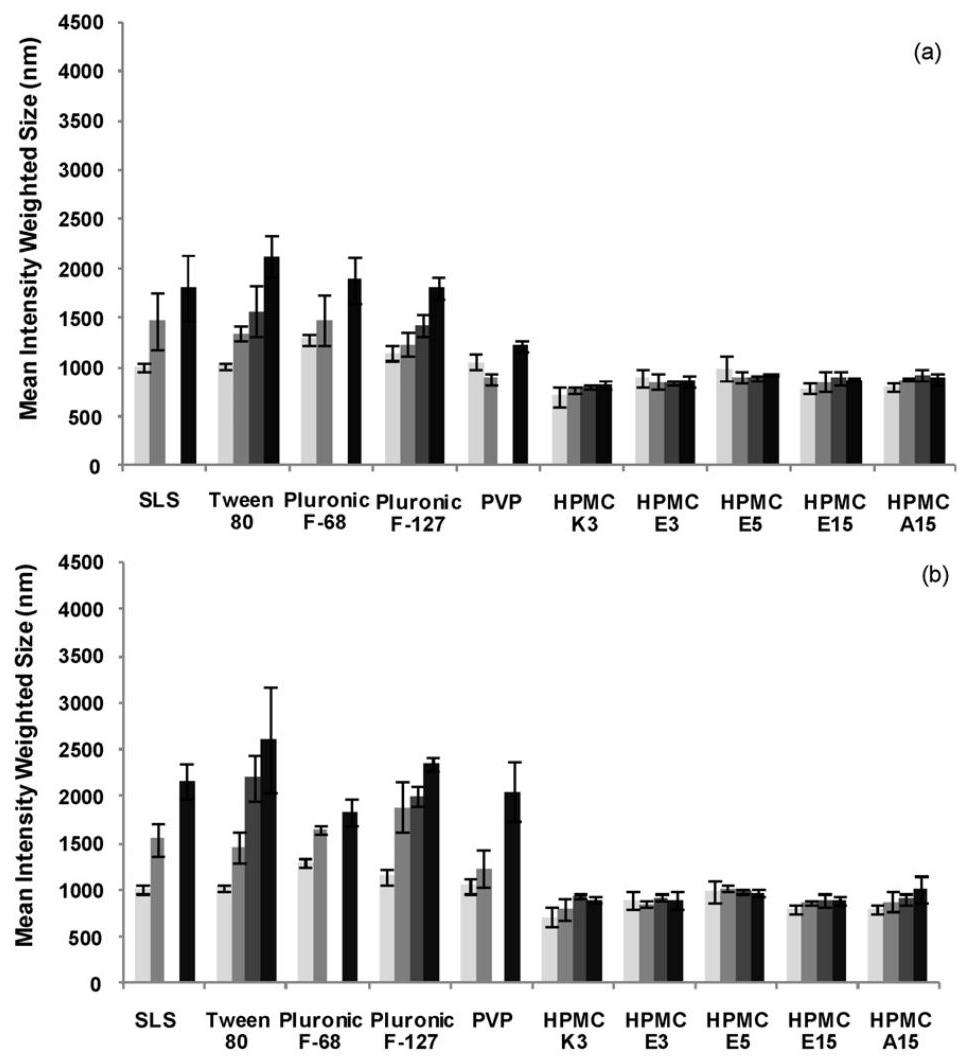

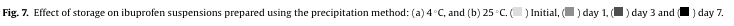

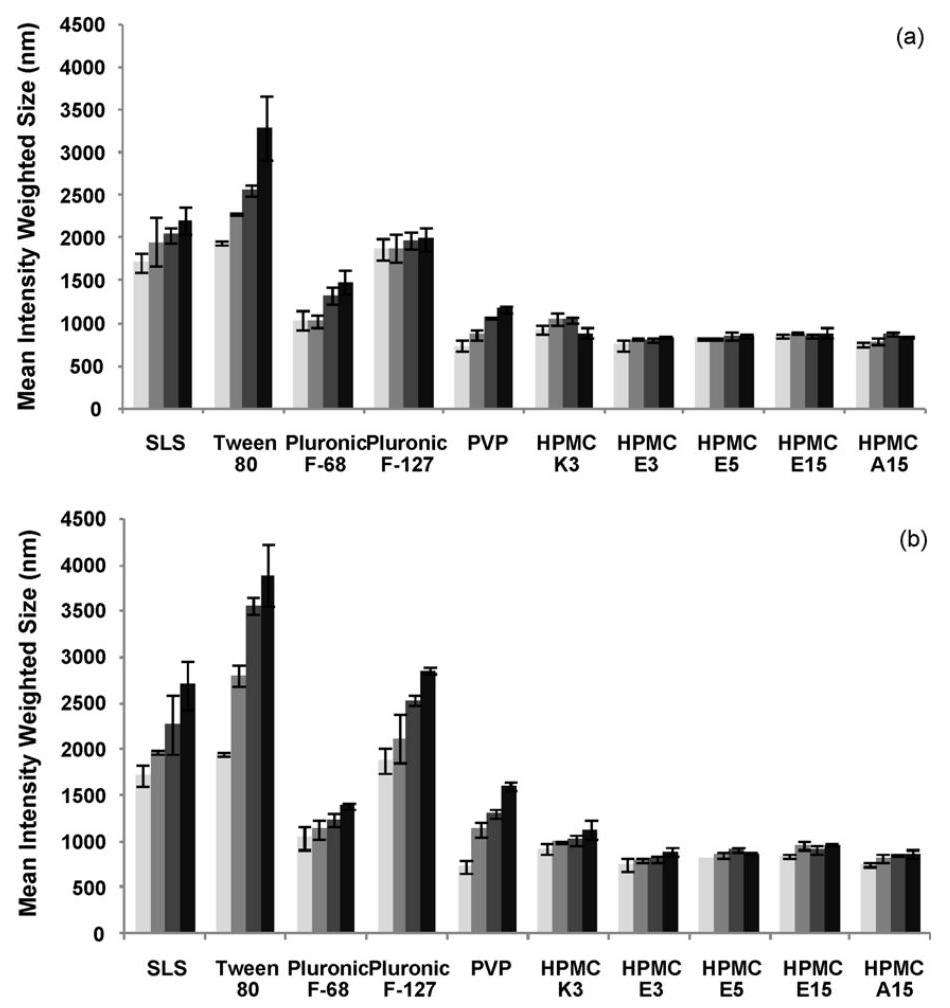

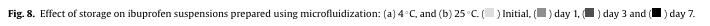

储存稳定性

储存稳定性研究表明,羟丙甲纤维素(HPMC)基制剂在4°C和25°C条件下均能保持7天内粒径稳定,而其他稳定剂制备的混悬液均出现不同程度粒径增长。十二烷基硫酸钠(SLS)、吐温80和泊洛沙姆F-127由于显著提高布洛芬溶解度,其粒径增长主要源于奥斯特瓦尔德熟化机制;而聚乙烯吡咯烷酮(PVP K-30)和泊洛沙姆F-68则因表面覆盖不完整导致颗粒聚集。研究发现高温(25°C)显著加速不稳定过程,而HPMC同时具备低增溶效应和优异空间稳定作用,因而表现出最佳的储存稳定性。该结果证明,抑制奥斯特瓦尔德熟化和实现完整表面覆盖是确保纳米混悬液稳定的关键因素。

六、结论

-

自上而下和自下而上两种过程都给出了具有可比短期稳定性的相似初始制剂。

-

稳定剂HLB值可以帮助自下而上(超声沉淀)过程的稳定剂选择,因为该过程主要是乳化技术的变体。

-

在自上而下(微射流均质)过程中,药物在稳定剂溶液中的溶解度起主导作用。

-

对于两种加工方法制成的制剂,药物在稳定剂溶液中的溶解度与储存期间观察到的粒径稳定性之间存在关系。这意味着奥斯特瓦尔德熟化在纳米混悬液稳定性中起着重要作用。因此,在制备纳米混悬液时,应仅使用对药物溶解度影响最小/可忽略的稳定剂。

-

使用HPMC的空间稳定作用足以稳定布洛芬微米/纳米混悬液7天,因此可以为进一步加工制剂提供足够的准备时间。

-

数据表明,HPMC分子与布洛芬表面良好相互作用,并导致最佳的表面覆盖。这可能是其在稳定性研究方面优异性能的主要原因。然而,需要进一步研究HPMC与布洛芬之间的具体相互作用以证实这一假设。

参考文献

[1] Verma S , Gokhale R , Burgess D J .A comparative study of top-down and bottom-up approaches for the preparation of micro/nanosuspensions[J].Int J Pharm, 2009, 380(1-2):216-222.DOI:10.1016/j.ijpharm.2009.07.005.

微射流均质处理整体解决方案

上一篇:剥离的六方氮化硼纳米片增强聚丙烯复合材料的性能研究

下一篇:微射流均质机应用专题|微射流技术在食品工业中的新应用